東京電力福島第一原子力発電事故と保養

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、福島第一原発1号機、2号機、3号機が緊急停止後、外部からの電源供給が途絶え、非常用発電機も津波に襲われて全所停電。原子炉の炉心の温度は2800度に達して核燃料が溶け出し始め、同日19時3分、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出しました。

翌12日には1号機が、14日には3号機がメルトダウンして水素爆発により建屋が吹き飛びました。15日には2号機もメルトダウン、大量の放射性物質が外部に放出されました。

大気中に放出された放射性物質の約84%は偏西風にのり太平洋側に流れましたが、残りの16%は東日本の各地に降下。法律で立ち入りが厳しく規制される「放射線管理区域」の基準(1㎡当たりの放射能量4万ベクレル)を超える地域が、福島県の浜通り、中通りを中心に、栃木県、群馬県、宮城県、茨木県、千葉県、岩手県、新潟県、東京都の一部まで広がってしまいました。

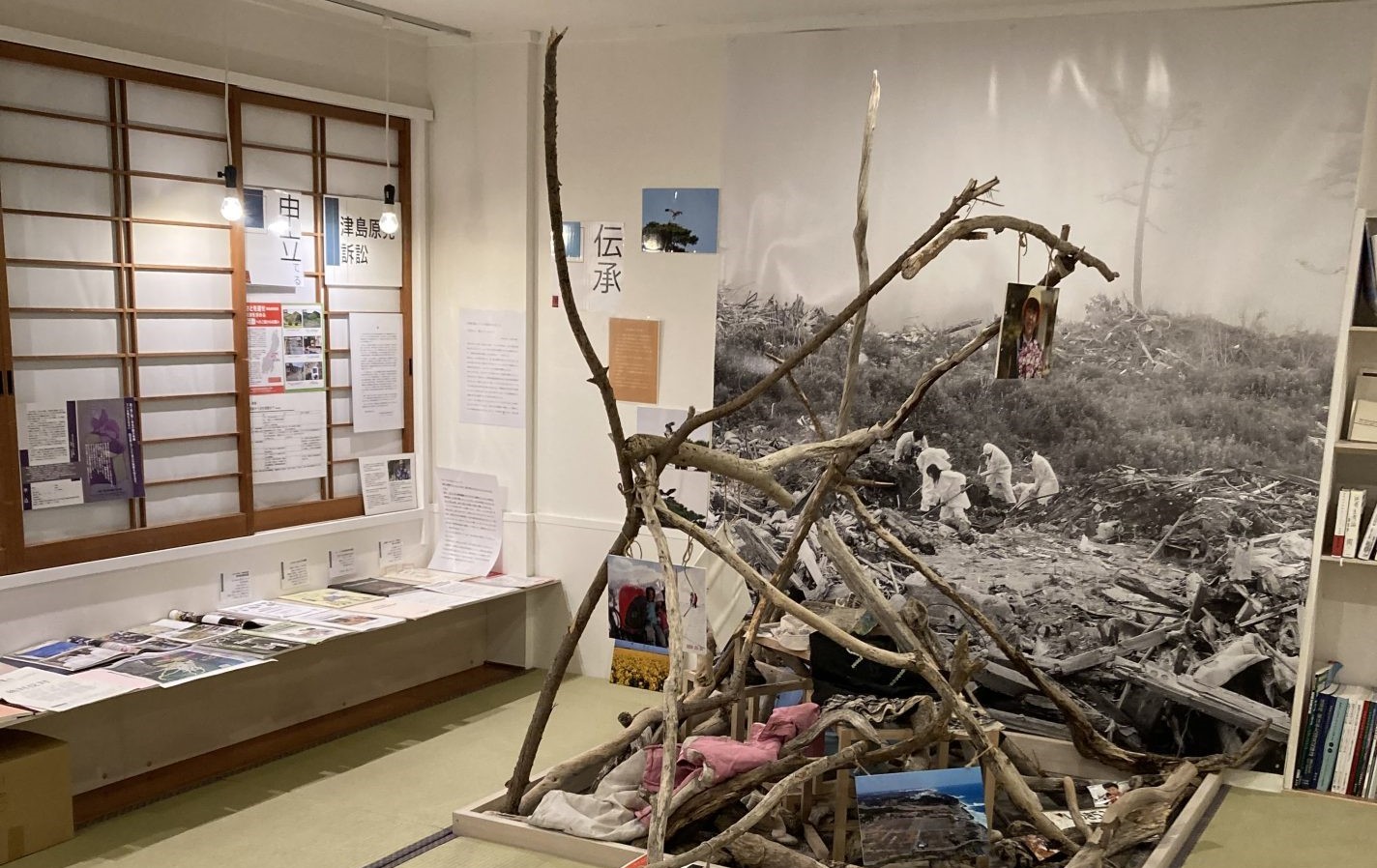

事故から十数年たった現在も、廃炉の進まない福島第一原発では、一日当たり数千人の作業員が、被曝を前提とした過酷な業務に従事しています。この原子力災害はいまも終わっていません。

「保養」は、高い放射線量の中で暮らさざるをえなくなった人々を一定期間受け入れ、心身を癒してもらう活動として、2011年の事故発生後、全国各地で広がりました。

以来、北海道から沖縄まで、そして海外でも、民間団体による受け入れが続けられ、新型コロナウイルスのパンデミックを経た現在も、多くの子どもたちや家族が保養に参加しています。

この資料館だからこそ学べる特徴

「保養」の多くは、春休みや夏休みなど参加しやすい時期を中心に、原発事故の影響を受けた地域の子どもや家族に滞在してもらい、心身を癒すプログラムや交流活動などをおこなうものです。

公的な支援がほとんどない中、市民が自発的に立ち上がり、発災から十数年にわたって継続されている「保養」は、日本の市民活動の中でも特筆すべきものです。

この資料室は、日本各地の保養団体の資料を、時系列的かつ包括的に収集しています。保養に関する一次資料(参加者募集チラシ、ボランティア向け文書、活動報告書など)や、保養に関連する諸資料から、保養とはなにか、誰がどんな経緯で主催し、参加者がどのような思いで出かけて行ったのかを、ぜひ知ってください。

原子力災害は、社会の隅々まで複雑で多岐にわたる影響を与え続けます。私たちは企画展などを通して、この資料室が未来に向けて生きた相互交流ができる「場」となることを目指しています。